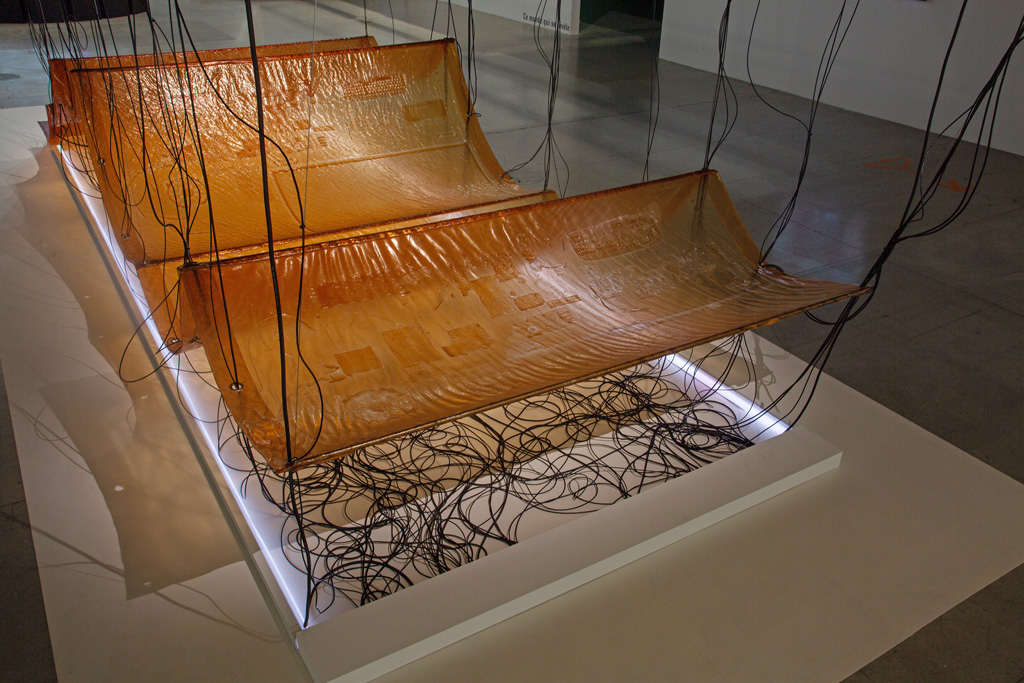

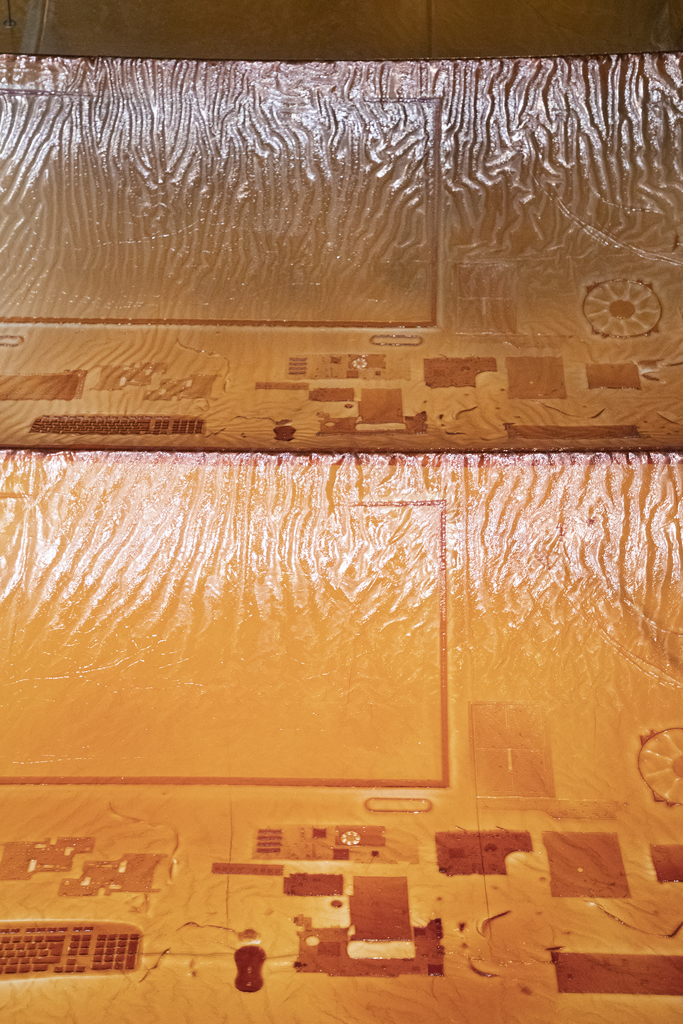

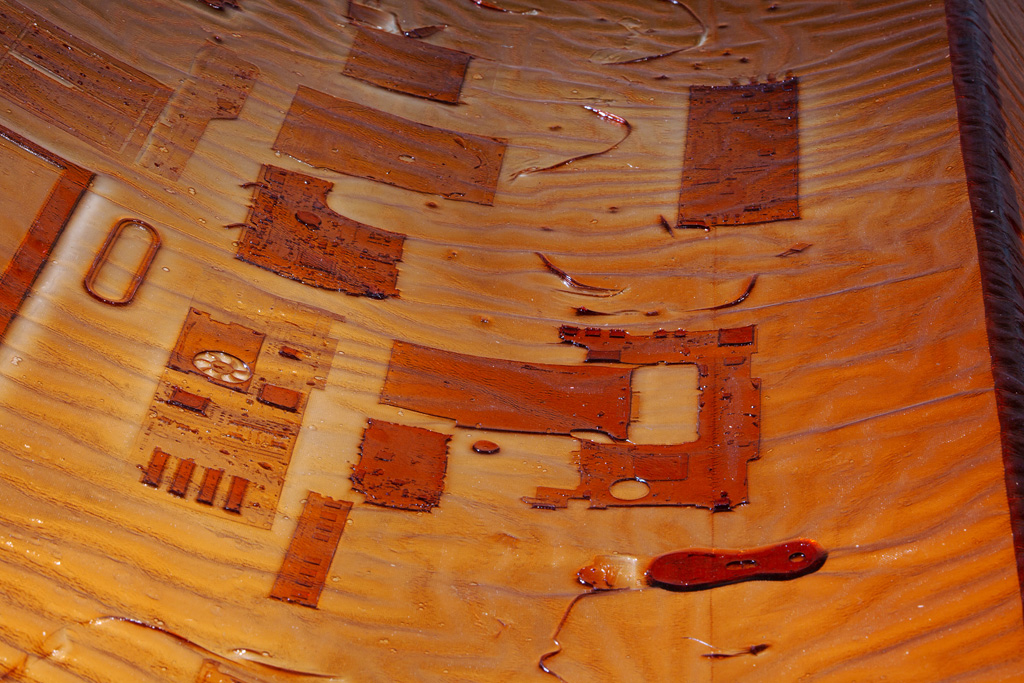

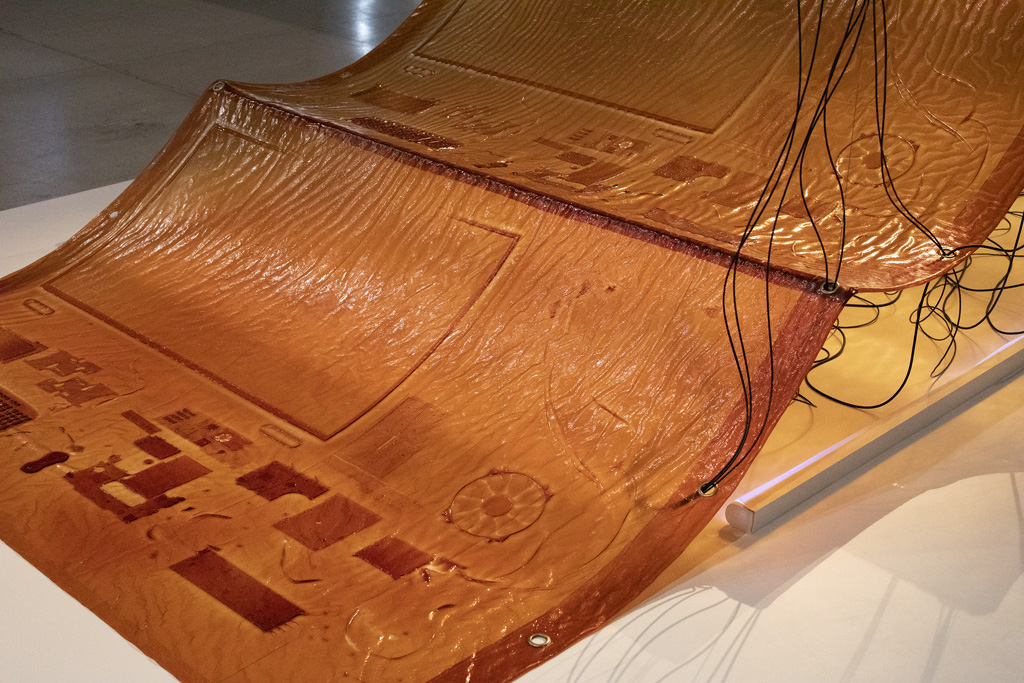

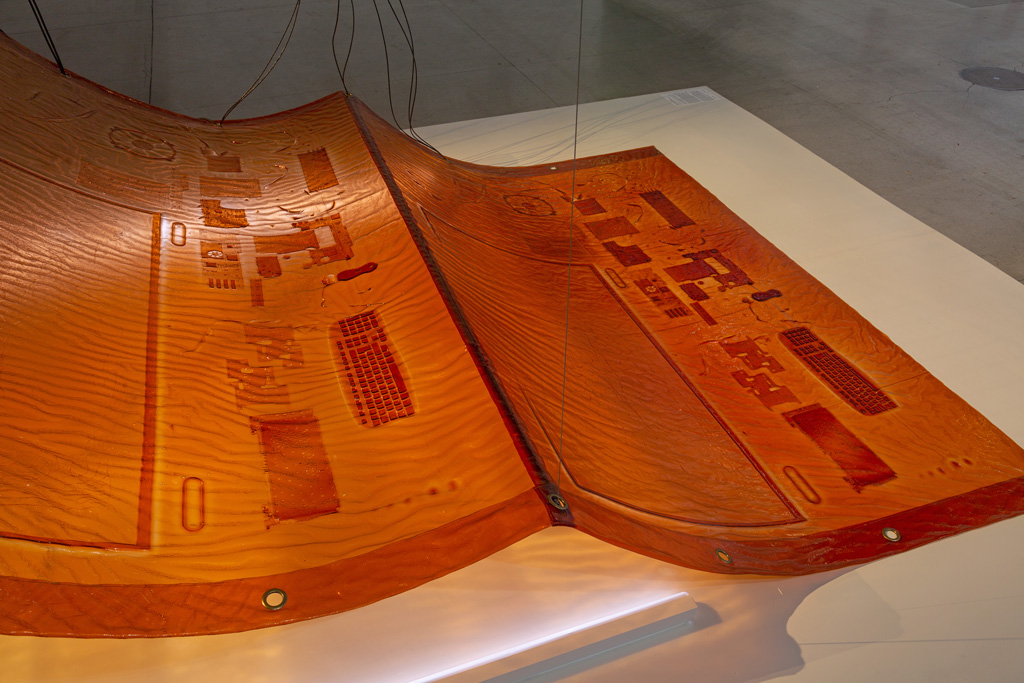

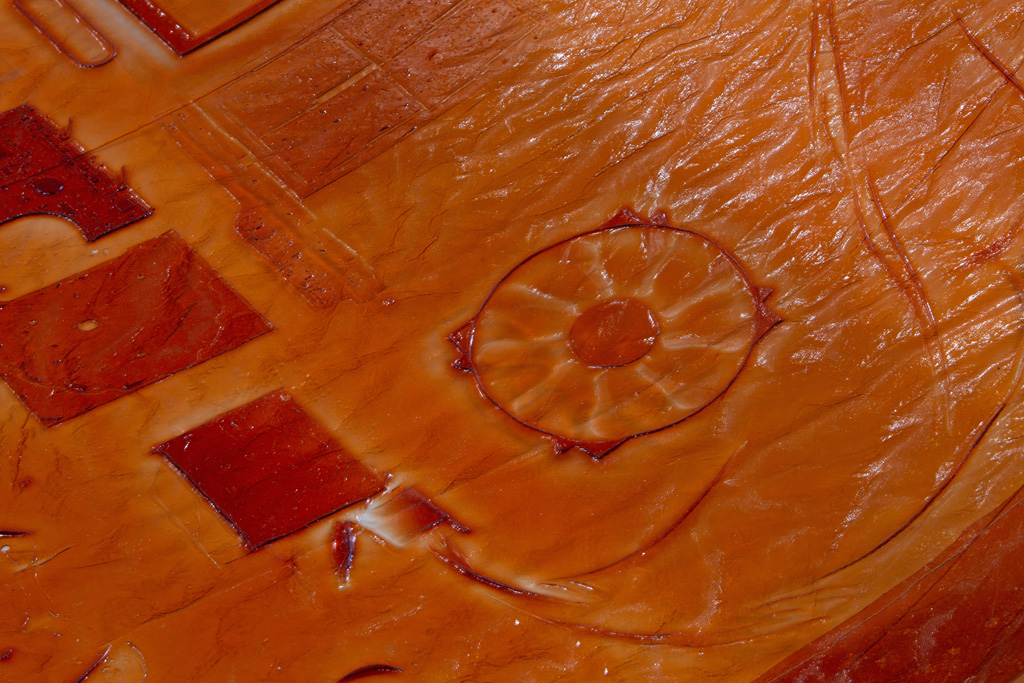

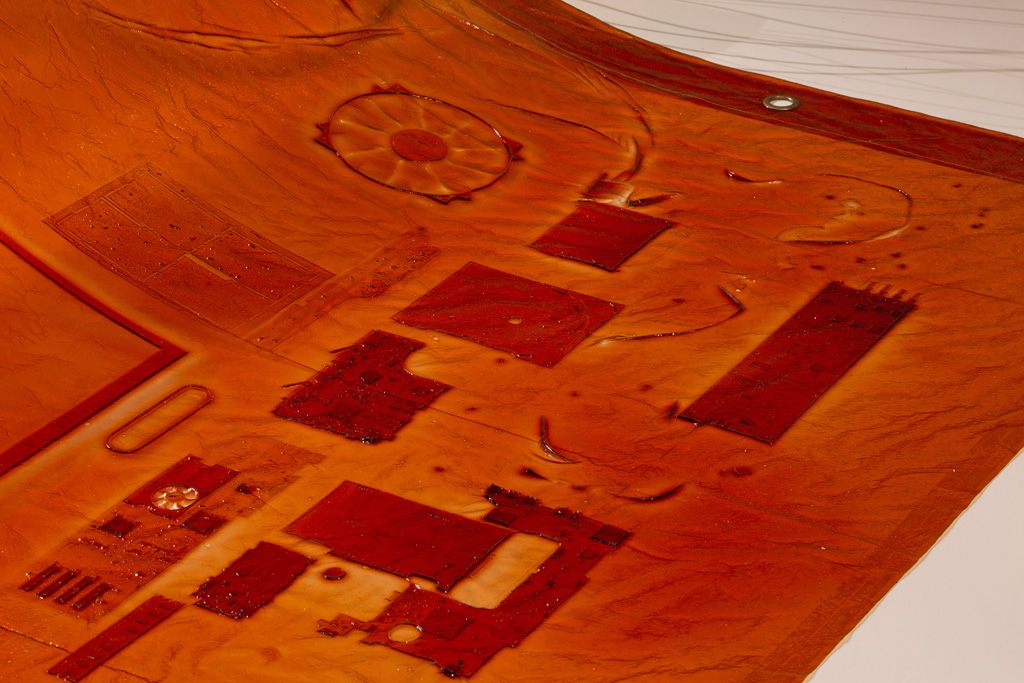

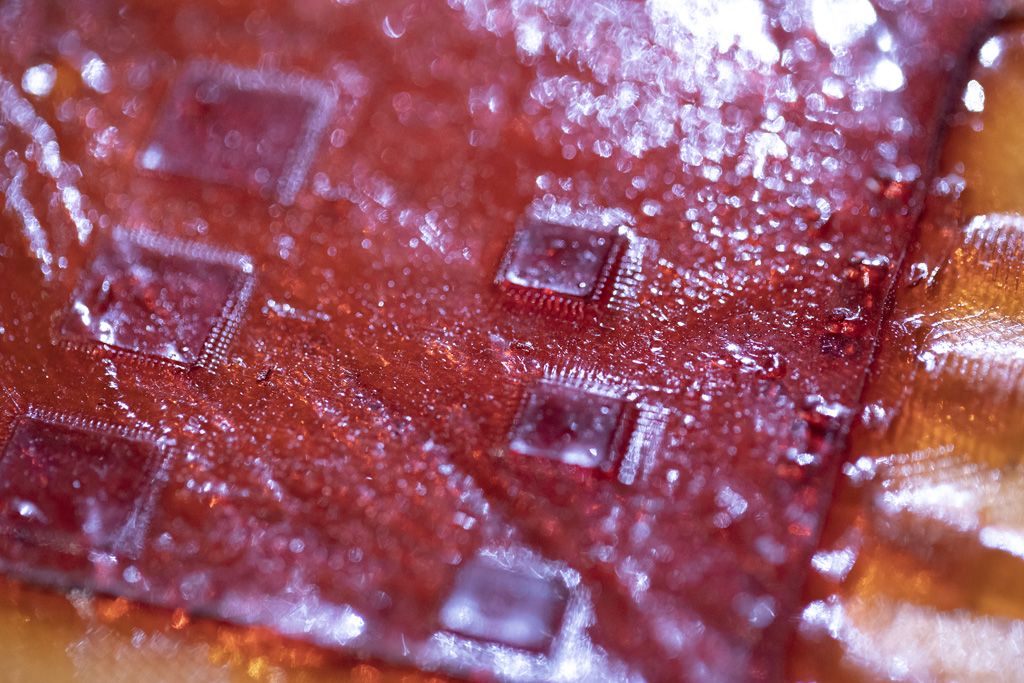

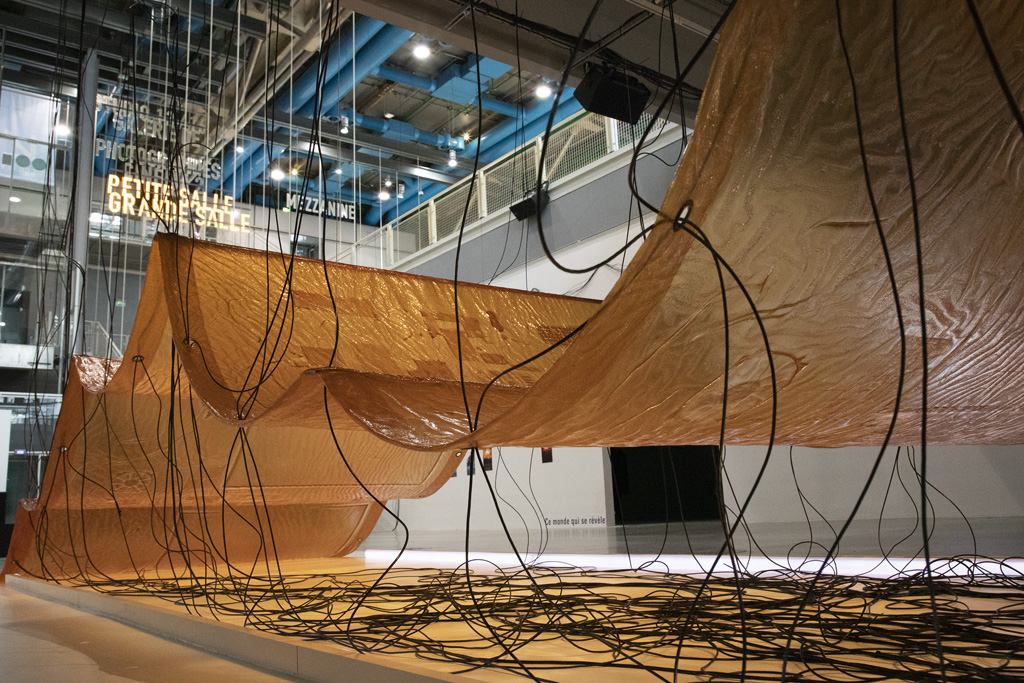

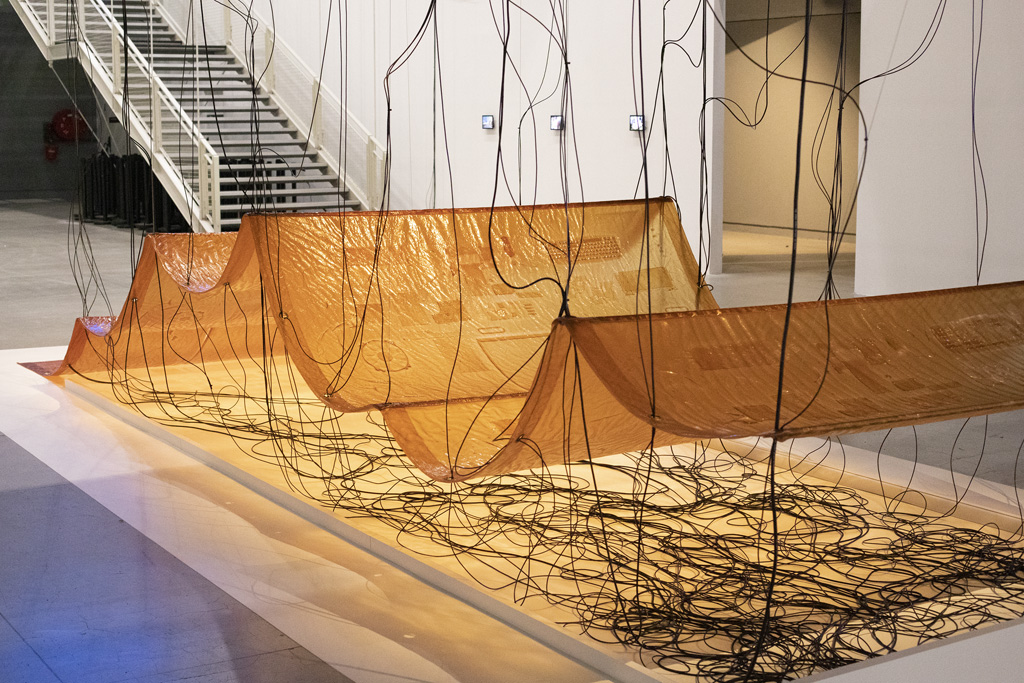

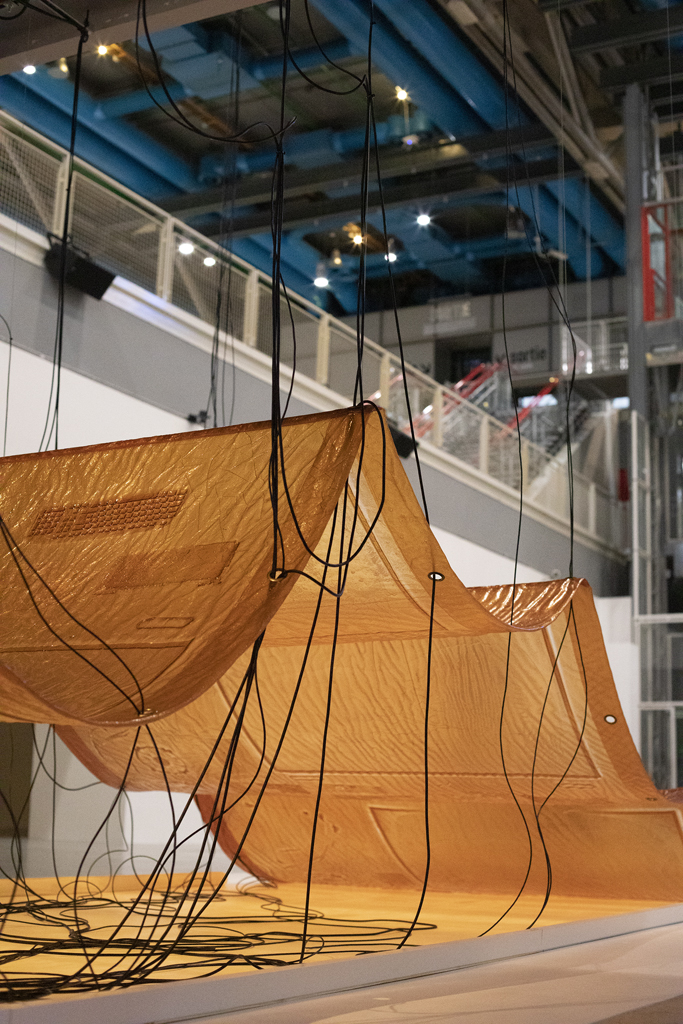

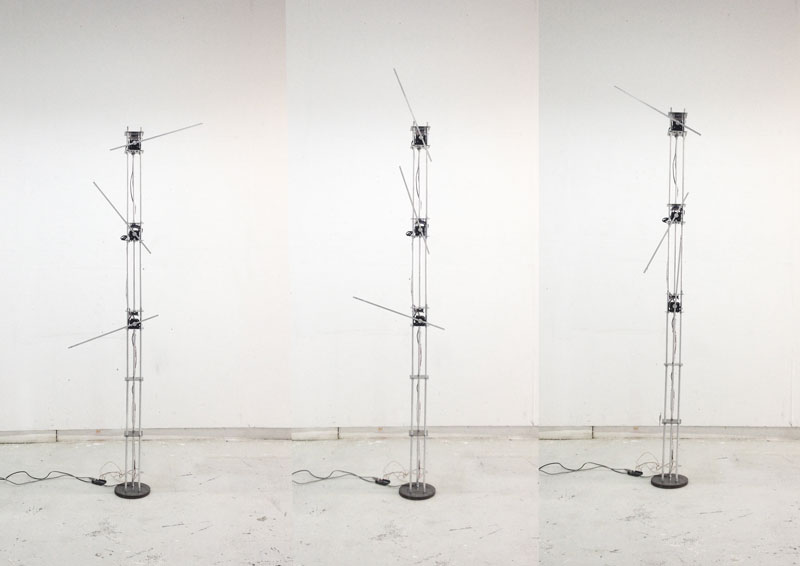

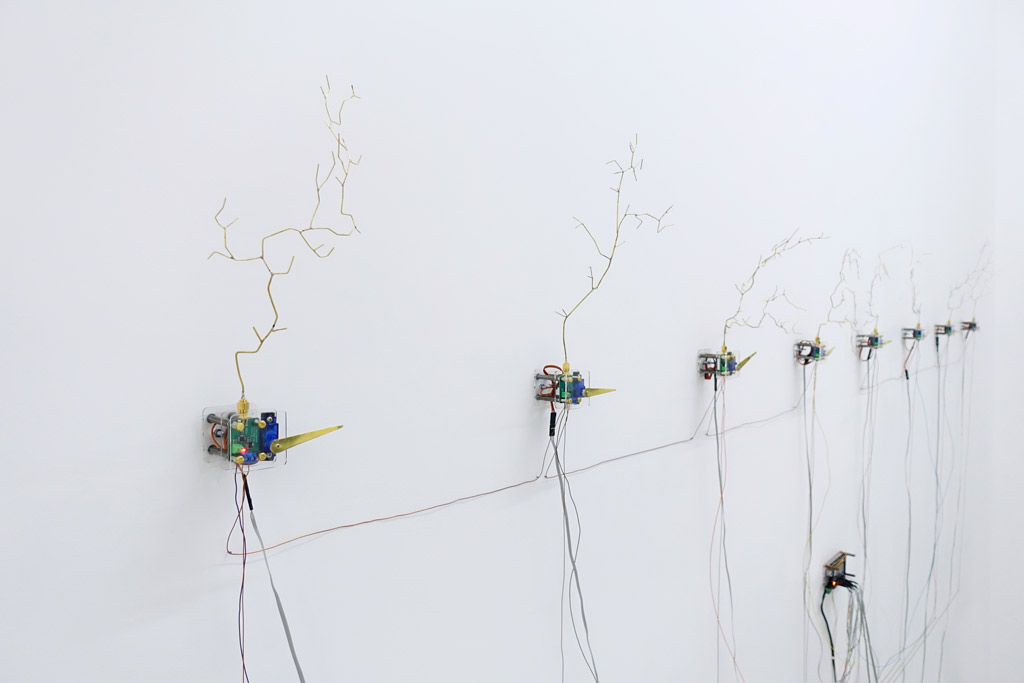

Raphaëlle Kerbrat, Antennes métalliques, dispositif électronique, moteurs, cuivre, 2021

Depuis quelques années déjà, se sont discrètement installées dans nos paysages de grandes colonnes métalliques, habillées de plastique à l’apparence végétale : les arbres antennes. Ces antennes relais 4G-5G camouflage ont été mises en place par les industries de téléphonie mobiles pour fondre dans le paysage.

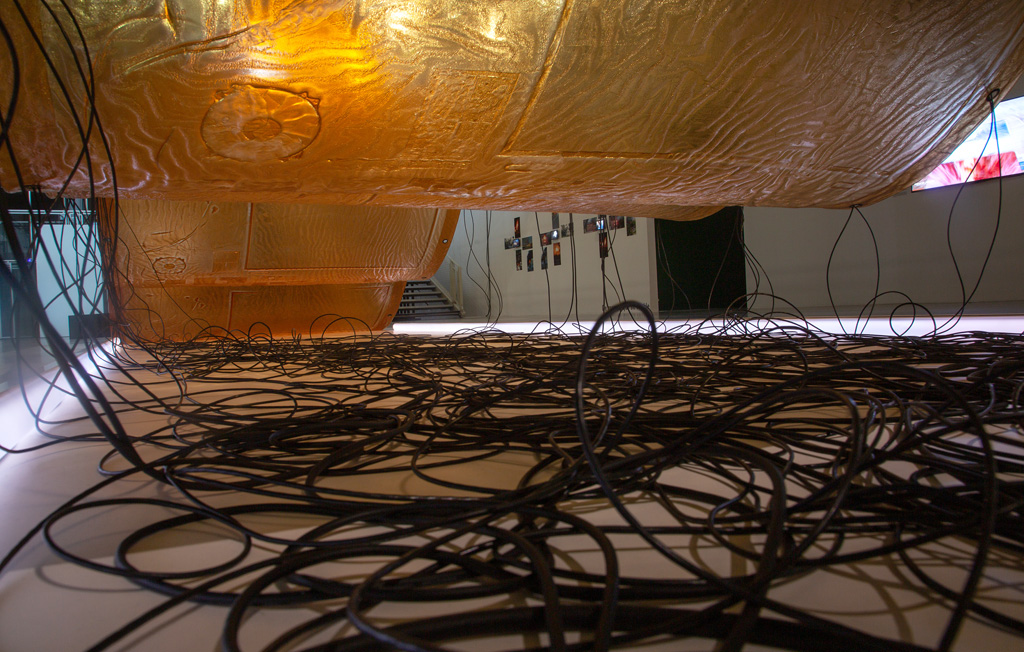

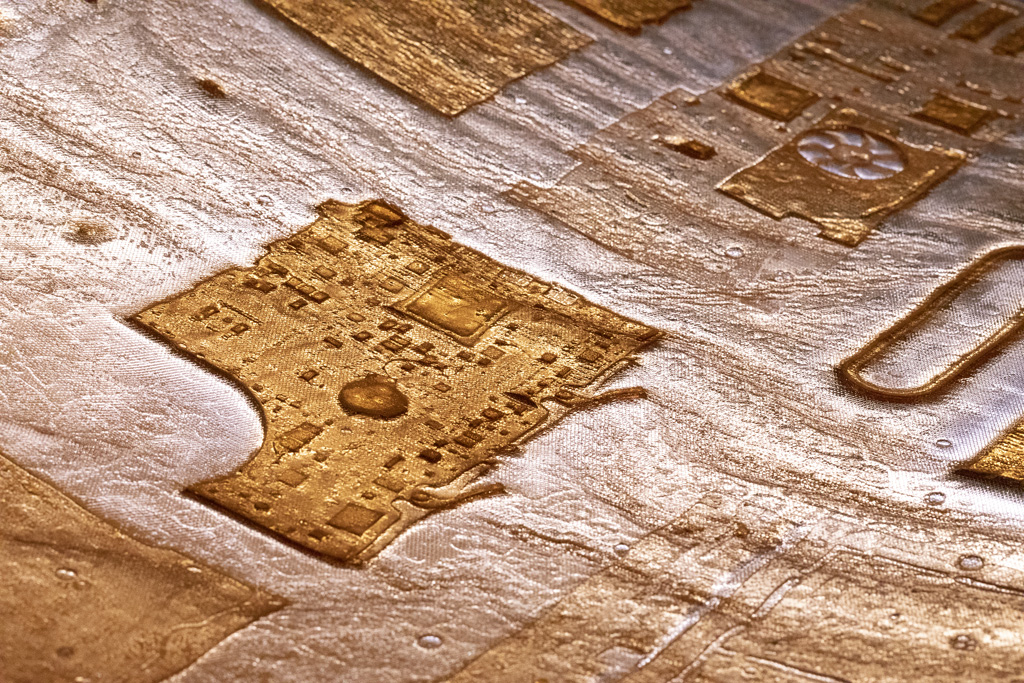

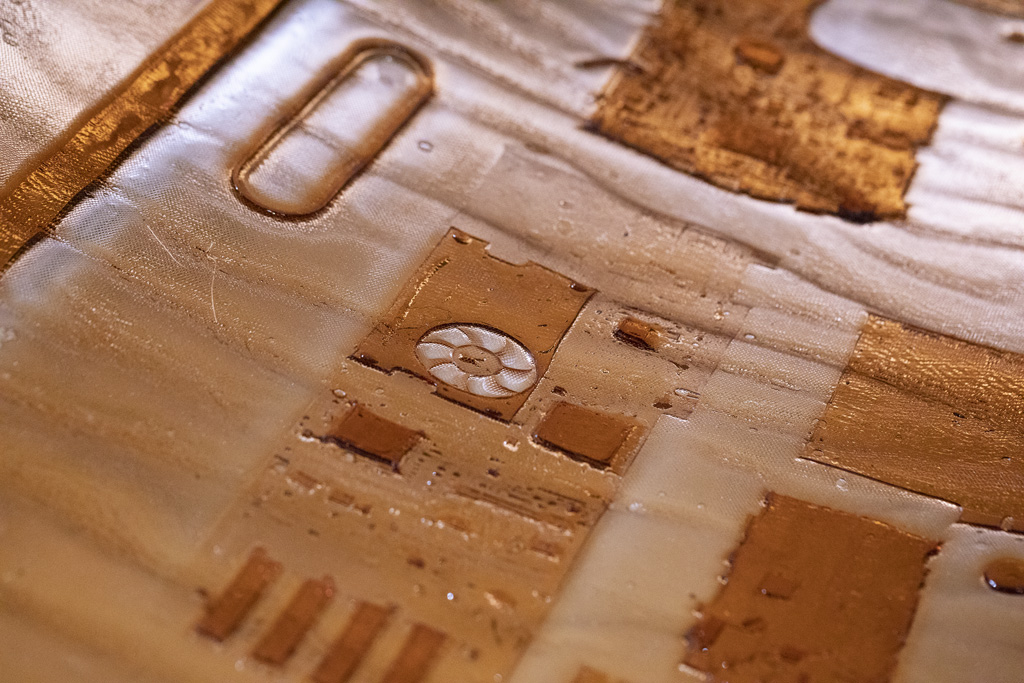

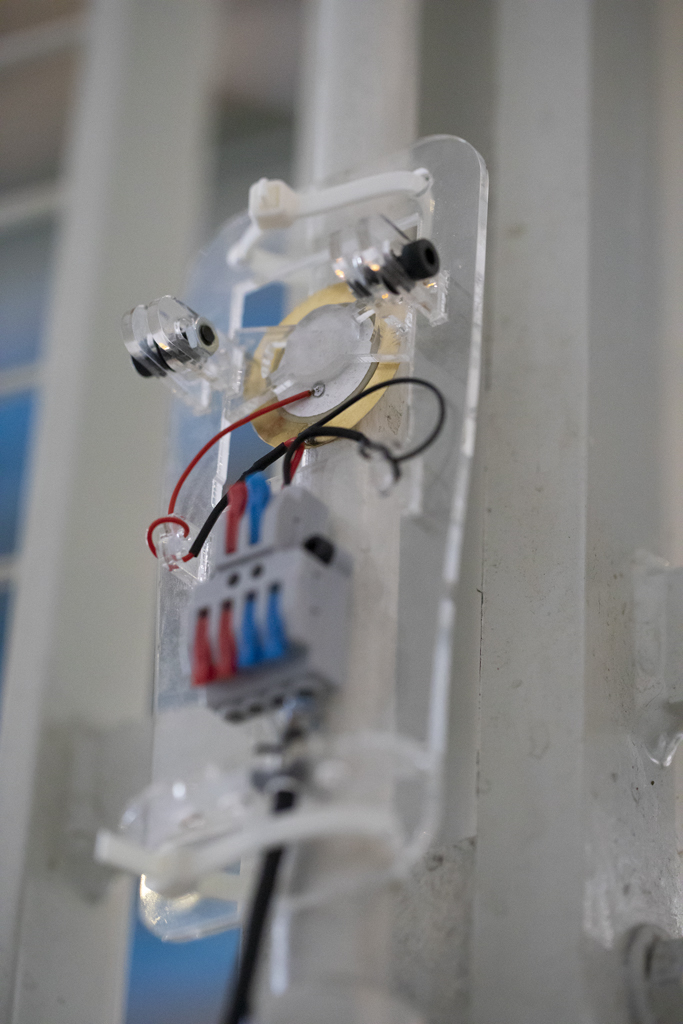

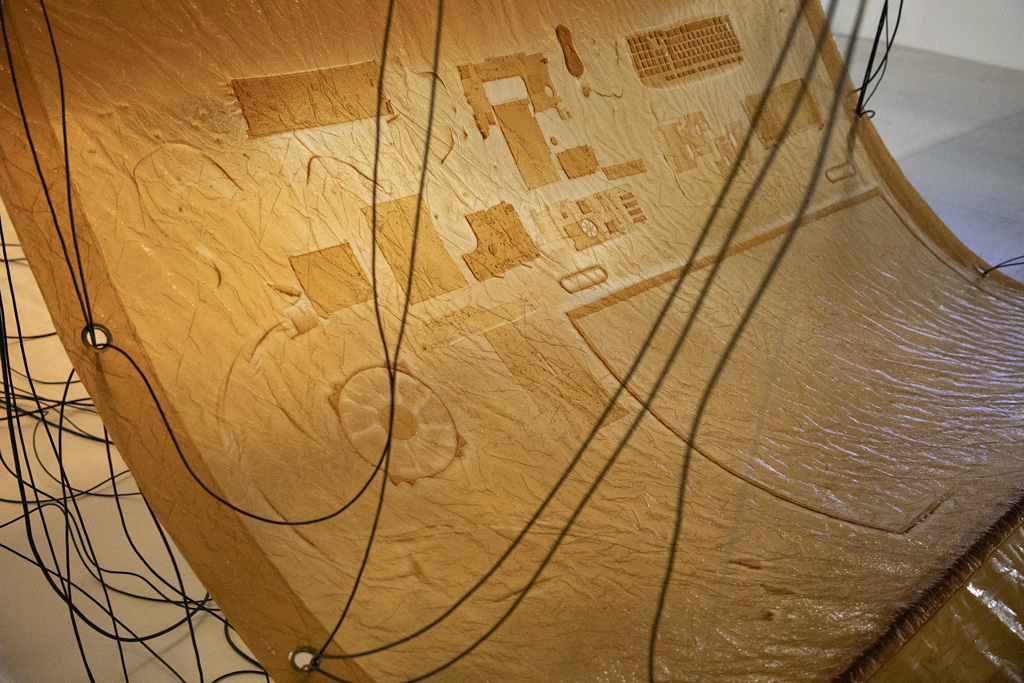

Dans cette installation, les fines structures métalliques sont de petites antennes qui captent, autour d’elles, l’environnement électromagnétique (2.4GHz). Dans leur prolongement, un réseau de câbles de cuivre vient les alimenter, à la manière de racines. Les aiguilles, disposées sur chacun des dispositifs, indiquent la puissance du signal capté par chacune des antennes. Elles reflètent l’instabilité et les fluctuations permanentes du paysage hertzien. Déterminée par chacune des structures, la plage fréquence captée varie légèrement selon sa géométrie.

La structure des ramifications métalliques a été générée à partir d’un processus algorithmique : DLA (Diffusion-Limited Agregation), qui se base sur le mouvement brownien pour créer des modèles mathématiques de structures dendritiques. Les antennes ont été créées par itération, en implémentant les données obtenues par la captation de l’antenne précédente pour générer la suivante ; donnant une certaine orientation à l’inflorescence de ses ramifications.

Arbor Antennarum, 2021 – Raphaëlle Kerbrat